OPPOSIZIONE NELLA LETTERATURA

• L’ambiente e i temi

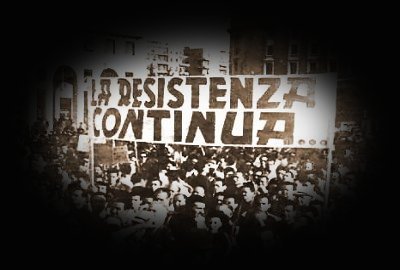

Come gli altri regimi totalitari europei del periodo compreso tra le due guerre mondiali, la dittatura fascista mira a esercitare un controllo totale sulla politica e la cultura italiane e sulla stessa vita quotidiana dei cittadini. Non si tratta soli di reprimere ogni forma di opposizione, ma anche di organizzare fattivamente il consenso mediante una propaganda martellante. I tratti distintivi dell’ “uomo nuovo” fascista devono essere la cieca obbedienza, la fede assoluta nel capo e la disponibilità a combattere in nome degli interessi superiori della patria. Non vi è spazio, in questo quadro, per l’esercizio della critica.

Molti intellettuali si adeguano senza difficoltà al nuovo stato di cose. Altri scelgono invece più o meno apertamente la posizione più scomoda dell’antagonista. La debolezza dell’antifascismo si spiega tuttavia in buona misura con la sua stessa divisione: le correnti politiche e culturali non allineate non riescono a trovare un punto di incontro neppure nella lotta contro il comune avversario. La loro condanna di Mussolini e delle violenze squadriste, per quanto sincera, è frutto più che altro di sdegno morale e intellettuale, mentre è del tutto assente una prospettiva unitaria sul piano propriamente poilitico.

Inoltre dopo la crisi Matteotti, Mussolini fa imbavagliare la stampa e i sindacati, proibire le manifestazioni di piazza, mettere fuori legge i partiti indipendenti. A partire dal 1926 fu di fatto impossibile ogni espressione di dissenso, se si esclude il caso isolato di Benedetto Croce. Con ciò il ministero Mussolini si era trasformato in regime totalitario.

• Autori e testi

Benedetto Croce

L’ opposizione liberale-moderata e costituzionale ha il suo punto di riferimento in Benedetto Croce. A essa fanno capo tanto i liberali e liberal-democratici come Giovanni Amendola o Luigi Einaudi, quanto socialisti come Gaetano Salvemini, uomini di cultura moderati che vedono nel fascismo principalmente un movimento eversore dell’ ordinamento tradizionale e si aspettano un intervento del re per fermarlo.

Autore del celebre Manifesto degli intellettuali antifascisti del 1925, Croce conduce la sua battaglia contro il regime da molteplici punti di vista. Il suo antifascismo è quello di un intellettuale raffinato che freme di sdegno di fronte alla rozza retorica, alla superficialità e al confuso irrazionalismo di un movimento prevaricatore e brutale; è espressione di rigore morale, di amore per quei valori di libertà, onestà intellettuale e aspirazione alla giustizia di cui il totalitarismo fascista rappresenta la negazione. In ogni caso Croce spera in un rientro del fascismo nella legalità una volta ripristinato l’ordine.

Il manifesto degli intellettuali Antifascisti

Il 21 aprile del 1925 il filosofo Giovanni Gentile rende pubblico un Manifesto nel quale il fascismo viene presentato come espressione autentica dello “spirito italiano” e ne viene sottolineata la continuità con il movimento risorgimentale. Gentile rivendicava i meriti del regime, capace di riportare ordine in una società che ha dimenticato il senso di appartenenza del singolo cittadino alla “totalità”, lo Stato.

Il 1° maggio successivo Benedetto Croce risponde con un Manifesto degli intellettuali antifascisti. Il documento crociano rappresenta una delle più lucide e puntuale critiche della “dottrina” fascista, bollata di inconsistenza e confuso irrazionalismo, e una delle più vigorose affermazioni della dignità e dell’ indipendenza del lavoro intellettuale, che non può essere costretto nella camicia di forza di un’ ideologia.

Il testo del manifesto Antifascista:

« Gl'intellettuali fascisti, riuniti in congresso a Bologna, hanno indirizzato un manifesto agl'intellettuali di tutte le nazioni per spiegare e difendere innanzi ad essi la politica del partito fascista.

Nell'accingersi a tanta impresa, quei volenterosi signori non debbono essersi rammentati di un consimile famoso manifesto, che, agli inizi della guerra europea, fu bandito al mondo dagl'intellettuali tedeschi; un manifesto che raccolse, allora, la riprovazione universale, e più tardi dai tedeschi stessi fu considerato un errore.

E, veramente, gl'intellettuali, ossia i cultori della scienza e dell'arte, se, come cittadini, esercitano il loro diritto e adempiono il loro dovere con l'iscriversi a un partito e fedelmente servirlo, come intellettuali hanno il solo dovere di attendere, con l'opera dell'indagine e della critica e le creazioni dell'arte, a innalzare parimenti tutti gli uomini e tutti i partiti a più alta sfera spirituale affinché con effetti sempre più benefici, combattano le lotte necessarie.

Varcare questi limiti dell'ufficio a loro assegnato, contaminare politica e letteratura, politica e scienza è un errore, che, quando poi si faccia, come in questo caso, per patrocinare deplorevoli violenze e prepotenze e la soppressione della libertà di stampa, non può dirsi nemmeno un errore generoso.

E non è nemmeno, quello degli intellettuali fascisti, un atto che risplende di molto delicato sentire verso la patria, i cui travagli non è lecito sottoporre al giudizio degli stranieri, incuranti (come, del resto, è naturale) di guardarli fuori dei diversi e particolari interessi politici delle proprie nazioni.

Nella sostanza, quella scrittura è un imparaticcio scolaresco, nel quale in ogni punto si notano confusioni dottrinali e mal filati raziocini; come dove si prende in iscambio l'atomismo di certe costruzioni della scienza politica del secolo decimottavo col liberalismo democratico del secolo decimonono, cioè l'antistorico e astratto e matematico democraticismo, con la concezione sommamente storica della libera gara e dell'avvicendarsi dei partiti al potere, onde, mercè l'opposizione, si attua quasi graduandolo, il progresso; o come dove, con facile riscaldamento retorico, si celebra la doverosa sottomissione degl'individui al tutto, quasi che sia in questione ciò, e non invece la capacità delle forme autoritarie a garantire il più efficace elevamento morale; o, ancora, dove si perfidia nel pericoloso indiscernimento tra istituti economici, quali sono i sindacati, ed istituti etici, quali sono le assemblee legislative, e si vagheggia l'unione o piuttosto la commistione dei due ordini, che riuscirebbe alla reciproca corruttela, o quanto meno, al reciproco impedirsi.

E lasciamo da parte le ormai note e arbitrarie interpretazioni e manipolazioni storiche. Ma il maltrattamento delle dottrine e della storia è cosa di poco conto, in quella scrittura, a paragone dell'abuso che si fa della parola "religione"; perchè, a senso dei signori intellettuali fascisti, noi ora in Italia saremmo allietati da una guerra di religione, dalle gesta di un nuovo evangelo e di un nuovo apostolato contro una vecchia superstizione, che rilutta alla morte la quale, le sta sopra e alla quale dovrà pur acconciarsi; e ne recano a prova l'odio e il rancore che ardono, ora come non mai, tra italiani e italiani.

Chiamare contrasto di religione l'odio e il rancore che si accendono contro un partito che nega ai componenti degli altri partiti il carattere di italiani e li ingiuria stranieri, e in quell'atto stesso si pone esso agli occhi di quelli come straniero e oppressore, e introduce così nella vita della Patria i sentimenti e gli abiti che sono propri di altri conflitti; nobilitare col nome di religione il sospetto e l'animosità sparsi dappertutto, che hanno tolto persino ai giovani delle università l'antica e fidente fratellanza nei comuni e giovanili ideali, e li tengono gli uni contro gli altri in sembianti ostili; è cosa che suona, a dir vero, come un'assai lugubre facezia.

In che mai consisterebbe il nuovo evangelo, la nuova religione, la nuova fede, non si riesce a intendere dalle parole del verboso manifesto; e, d'altra parte, il fatto pratico, nella sua muta eloquenza, mostra allo spregiudicato osservatore un incoerente e bizzarro miscuglio di appelli all'autorità e di demagogismo, di proclamata riverenza alle leggi e di violazione delle leggi, di concetti ultramoderni e di vecchiumi muffiti, di atteggiamenti assolutistici e di tendenze bolsceviche, di miscredenza e di corteggiamenti alla Chiesa cattolica, di aborrimenti della cultura e di conati sterili verso una cultura priva delle sue premesse, di sdilinquimenti mistici e di cinismo.

E se anche taluni plausibili provvedimenti sono stati attuati o avviati dal governo presente, non è in essi nulla che possa vantarsi di un'originale impronta, tale da dare indizio di nuovo sistema politico che si denomini dal fascismo.

Per questa caotica e inafferrabile "religione" noi non ci sentiamo, dunque, di abbandonare la nostra vecchia fede: la fede che da due secoli e mezzo è stata l'anima dell'Italia che risorgeva, dell'Italia moderna; quella fede che si compose di amore alla verità, di aspirazione alla giustizia, di generoso senso umano e civile, di zelo per l'educazione intellettuale e morale, di sollecitudine per la libertà, forza e garanzia di ogni avanzamento.

Noi rivolgiamo gli occhi alle immagini degli uomini del Risorgimento, di coloro che per l'Italia operarono, patirono e morirono; e ci sembra di vederli offesi e turbati in volto alle parole che si pronunziano e agli atti che si compiono dai nostri avversari, e gravi e ammonitori a noi perchè teniamo salda la loro bandiera.

La nostra fede non è un'escogitazione artificiosa ed astratta o un invasamento di cervello cagionato da mal certe o mal comprese teorie; ma è il possesso di una tradizione, diventata disposizione del sentimento, conformazione mentale o morale.

Ripetono gli intellettuali fascisti, nel loro manifesto, la trita frase che il Risorgimento d'Italia fu l'opera di una minoranza; ma non avvertono che in ciò appunto fu la debolezza della nostra costituzione politica e sociale; e anzi par quasi che si compiacciano della odierna per lo meno apparente indifferenza di gran parte dei cittadini d'Italia innanzi ai contrasti fra il fascismo e i suoi oppositori.

I liberali di tal cosa non si compiacquero mai, e si studiarono a tutto potere di venire chiamando sempre maggior numero di italiani alla vita pubblica; e in questo fu la precipua origine anche di qualcuno dei più disputati loro atti, come la largizione del suffragio universale.

Antonio Gramsci

Antonio Gramsci fu il primo esponente della corrente di pensiero antifascista rappresentata dagli intellettuali marxisti legati al Partito comunista italiano costituito a Livorno.

La produzione culturale di Gramsci, fino al momento del suo arresto a opera della polizia fascista, consiste essenzialmente negli articoli pubblicati sull’ “Avanti!” e su “L’Ordine Nuovo”, da lui stesso ideato e diretto, in merito alle questioni più scottanti dell’ attualità politica: la polemica coi socialisti, la natura e il ruolo dei consigli di fabbrica e l’ interpretazione della Rivoluzione bolscevica.

Durante i lunghi anni della reclusione, impossibilitato a svolgere un ruolo politico attivo, Gramsci può sviluppare e approfondire i temi fondamentali del proprio pensiero nella vastissima mole di lettere e appunti confluiti poi nelle Lettere dal carcere e nei Quaderni dal carcere.

Quaderni del carcere:

I Quaderni del carcere è l'opera che contiene le note, gli appunti, le riflessioni su vari argomenti che Gramsci elaborò nel periodo della sua reclusione compilando i quaderni che gli venivano concessi dalle autorità carcerarie. La compilazione dei quaderni non aveva, nel progetto dell'autore, lo scopo della pubblicazione: l'opera non aveva perciò un titolo e quello attuale lo dobbiamo all'editore, non a Gramsci. Il pensatore sardo ne iniziò la stesura nel carcere di Turi nel 1929, tre anni dopo l'arresto. L'idea del lavoro, però, era già vivissima nel 1926 quando, in una lettera alla cognata Tania, Gramsci manifesta la volontà di " far qualcosa ". Egli intendeva cioè occuparsi di argomenti di alto spessore culturale da un punto di vista "disinteressato", libero dai limiti e dalle contingenze politiche del presente. Gramsci lavora alla stesura di ben 33 quaderni (non tutti compiuti però) dal 1929 al 1935: seguendo l'evoluzione compositiva dell'opera, possiamo individuare tre fasi, di cui le prime due interessano il periodo di reclusione a Turi e la terza quello di Formia (1933-1935); il passaggio da una fase all'altra è annunciato o accompagnato dall'aggravarsi della condizione fisica del detenuto. Dopo la morte di Gramsci, i Quaderni furono numerati e custoditi dalla cognata Tania, che li spedì a Mosca, dove furono presi in consegna dai membri del Partito Comunista Italiano. I temi che ricorrono e che si intrecciano all'interno dei Quaderni sono molteplici; tra i più importanti, meritano di essere ricordati:

FOLCLORE : Gramsci intende, con questo termine, la " concezione del mondo e della vita " e tutto il sistema di credenze e superstizioni propri degli strati sociali popolari. Nel folclore Gramsci individua una potenzialità critica e rivoluzionaria rispetto alle concezioni del mondo "ufficiali" espresse dalle " parti colte delle società storicamente determinate ".

QUESTIONE MERIDIONALE : Gramsci vuole analizzare il problema dello squilibrio e della contraddizione dovuti all'incapacità delle forze dirigenti risorgimentali di affrontare e di risolvere la questione contadina, particolarmente grave nel Sud. Il Partito Comunista doveva, agli occhi di Gramsci, assumersi l'impegno di favorire il superamento della disgregazione interna alle masse contadine che le rendeva incapaci di sottrarsi alla dura subordinazione nei confronti delle classi dominanti e di allearsi alla classe operaia settentrionale (la falce e il martello dello stemma comunista indicano esattamente questo: l'alleanza tra contadini del Sud e operai del Nord).

LA QUESTIONE DEGLI INTELLETTUALI : il ruolo riservato da Gramsci agli intellettuali è quello di elaboratori e mediatori delle ideologie ed è fondamentale per la conquista e per l'esercizio dell'egemonia culturale da parte di ogni classe sociale che miri a diventare dominante. A questo tema si legano quindi direttamente quello dell'egemonia e della rivoluzione passiva. Gramsci afferma che " tutti gli uomini sono intellettuali ", poichè ogni uomo, consapevolmente o no, esplica " una qualche attività intellettuale ", ha una propria concezione del mondo e una consapevole linea di condotta morale, e contribuisce a modificare altre visioni del mondo suscitando nuovi modi di pensare. Il linguaggio stesso è " una minima manifestazione " intellettuale, visto che già in esso è cristallizzata una " determinata concezione del mondo ", una qualche " filosofia spontanea ". Non vi è pertanto attività umana (neppure la più pratica) " da cui si possa escludere ogni intervento intellettuale ": " non si può separare l'homo faber dall'homo sapiens ". Ma se tutti gli uomini sono intellettuali, " non tutti gli uomini hanno nella società la funzione di intellettuali "; per l'esercizio di tale funzione, si formano storicamente delle categorie specializzate in connessioni con le classi sociali e specialmente con quelle più importanti e dominanti.