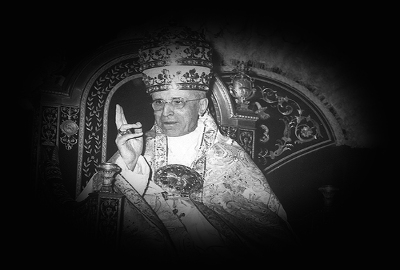

Don GIUSEPPE CAROZZI

Biografia

Giuseppe Carozzi nacque a Motta di Villa di Tirano (Sondrio) il 14 febbraio 1918, figlio di Andrea e di Elisabetta Schivardi.

Dopo aver frequentato le scuole dell'obbligo, iniziò gli studi religiosi presso il Seminario Diocesano di Como e, qualche anno prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, si trasferì a Roma per proseguire gli studi di teologia presso la Pontificia Università Gregoriana, ove conseguì la laurea in Teologia Dogmatica.

Ordinato Sacerdote a Como nel corso del 1940, dopo aver conseguito la licenza in Sacra Scrittura fu nominato Professore di Dogmatica speciale e sacra Scrittura presso il Seminario teologico di Como.

Dopo la fuga in Svizzera, nel settembre 1943, Don Carozzi collaborò attivamente con la Legazione Italiana di Berna in favore del Movimento di Liberazione Nazionale. Organizzò un servizio di corriere da e per l'Italia, favorendo anche il rientro in Patria di partigiani in precedenza rifugiati nella Confederazione, e agevolò il passaggio di fondi attraverso la frontiera in favore dei gruppi partigiani.

Per il contributo offerto alla Resistenza, Don Giuseppe Carozzi ricevette, il 28 settembre 1945, un Attestato di Benemerenza da parte del Comando Militare Alleato - Special Force.

Nel dopoguerra fu nominato insegnante di religione presso il Liceo scientifico "P. Giovio" di Como. Il suo vero interesse, però, era rivolto alla teologia: con l'Editore Marzorati concordò la realizzazione di una collana di vasto respiro, alla quale dedicò tutte le sue energie.

Colpito da un male incurabile, Don Carozzi si spense il 23 marzo 1955.

Gli ebrei internati all'aprica

Dopo l'aprile 1941, la località di San Pietro di Aprica fu scelta dalle autorità fasciste per internarvi una parte degli ebrei residenti nell'area Balcanica al momento dell'invasione italiana della Yugoslavia.

L'internamento ebbe inizio nell'aprile del '41 e coinvolse migliaia di uomini e donne che furono deportati in massa, soprattutto allo scopo di ridurre l'appoggio popolare al movimento partigiano yugoslavo; circa 2000, di razza ebraica, furono internati in aree geografiche dell'Italia Nord-Orientale.

Quando le località di internamento furono sature, il Ministero dell'Interno ne scelse di ulteriori e, in questa occasione, fu individuato il comune di Aprica, dal momento che, essendo luogo di villeggiatura, disponeva di numerosi alberghi e pensioni non utilizzati, perchè la guerra aveva ridotto il turismo invernale ed estivo; inoltre la località si trovava lontano dalle aree di operazioni militari e, soprattutto, dalle grandi città industriali, spesso obiettivo di azioni di bombardamento.

Un primo gruppo di ebrei raggiunse l'Aprica il 29 settembre 1941, quasi tutti provenienti dalla Slovenia, dalla Dalmazia, dalla Croazia e dalla Bosnia. Si trattava, molto spesso, di interi gruppi familiari, ma anche di singoli individui, i quali furono sottoposti alla disciplina del cosiddetto "confino di polizia".

All'Aprica gli ebrei si sistemarono in case private o in alberghi ormai privi di clientela ("Mirafiori", "Aprica", "San Pietro").

Alcuni erano professionisti (medici, ingegneri, avvocati, insegnanti, ecc.), altri commercianti o impiegati; tra i 272 ebrei di Aprica ben 218 erano considerati "poveri".

La situazione rimase stazionaria almeno per tutto il 1942, poi il numero degli ebrei aumentò fino ad arrivare a 300 unità nel 1943.

Gli ebrei ad Aprica condussero una vita serena e mantennero sempre rapporti cordiali con gli abitanti della località.

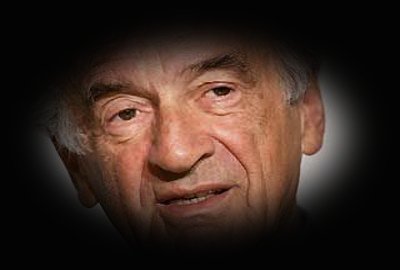

In quel periodo Aprica era frequentata da Monsignor Giovanbattista Montini, il futuro Papa Paolo VI, il quale, durante i periodi di vacanza che trascorreva in Valcamonica, raggiungeva spesso la località valtellinese per farsi confessare dal parroco, Don Stefano Armanasco, e per incontrare Don Giuseppe Carozzi.

Durante l'estate del 1943, Don Carozzi, che parlava diverse lingue, si avvicinò moltissimo alla comunità ebraica aprichese.

L'espatrio in svizzera degli ebrei

Dopo l'8 settembre 1943 anche per gli ebrei di Aprica il destino sarebbe stato segnato se non ci fosse stato il provvidenziale intervento della Chiesa cattolica, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Approfittando della vicinanza del confine tra Italia e Svizzera, Don Carozzi, che in quel settembre 1943 si trovava in vacanza a Motta di Villa di Tirano, con l'aiuto del parroco di Aprica, Don Stefano Armanasco, organizzò con il capo della comunità, Bernardt Fischmann, la fuga degli ebrei, poco prima che le truppe tedesche invadessero la zona.

Per attuare il piano, però, occorreva l'aiuto dei Carabinieri (ai quali competeva la custodia degli internati) e delle Guardie di Finanza che presidiavano il confine con la Svizzera.

Il Brigadiere Pilat dei Carabinieri dichiarò subito la propria disponibilità a Don Carozzi, con l'avallo del suo superiore, il Ten.Col. Edoardo Alessi, comandante del Gruppo Carabinieri di Sondrio. Il sacerdote si recò quindi dal Capitano Leonardo Marinelli, allora Comandante della Compagnia di Madonna di Tirano. "Verso le ore 10 si presenta da me un sacerdote: è Don Giuseppe Carrozzi (sic), di Motta dell'Aprica. Dice di aver avuto l'incarico dalla Santa Sede di proteggere gli ebrei Jugoslavi internati all'Aprica. Mi chiede il permesso di far passare in Svizzera quegli infelici: acconsento ben volentieri. Del resto fin dall'8 settembre le mie guardie hanno lasciato passare tutti quelli che lo hanno voluto. Talvolta hanno perfino portato i bagagli dei fuggitivi"(1).

Il Capitano Marinelli aderì immediatamente alla richiesta.

Gli ebrei, divisi in gruppi, lasciarono l'Aprica accompagnati da Don Carozzi e da Don Cirillo Vitalini. Alcuni furono caricati su un autobus di linea, che a più riprese li portò a Tirano, mentre gli altri raggiunsero la località di Fontanelle a piedi. Grazie al Capitano Marinelli molti si rifugiarono a Campocologno, dove giunsero con la scorta delle Fiamme Gialle più esperte della montagna, percorrendo le cosiddette "vie dei contrabbandieri".

L'ultimo gruppo di ebrei, circa una ventina, lasciò l'Aprica il 14 settembre '43, rifugiandosi nella canonica di Don Tarcisio Salice, il giovane parroco di Roncaiola, al quale il collega di Tirano, Don Pietro Angelini aveva inviato nel frattempo altri clandestini. I fuggiaschi raggiunsero finalmente la Svizzera attraverso il valico di Sasso del Gallo, dopo essere miracolosamente scampati alla cattura da parte dei nazi-fascisti.

Il ruolo della santa sede

Esistono numerosi indizi che portano alla conclusione che fossero state emanate precise "disposizioni verbali" da parte dei vertici della Chiesa, verosimilmente del Papa stesso, affinchè il clero si impegnasse, anche a costo della vita, nel soccorso agli ebrei.

Un'ulteriore conferma circa l'esistenza di specifiche disposizioni di Pio XII risulta dalle dichiarazioni del Console onorario di Israele a Milano, che affermò: "quando a Venezia fui ricevuto dal Cardinale Roncali e gli espressi la riconoscenza del mio Paese per la sua azione a favore degli ebrei al momento in cui era in Turchia, durante la guerra, egli mi interruppe ripetutamente per ricordarmi che ogni volta aveva agito per ordine di Pio XII"(2).

È necessario, comunque, precisare che non risulta che Don Carozzi abbia mai ricevuto disposizioni scritte di adoperarsi per il salvataggio degli ebrei.

Quanto affermato dal sacerdote al Capitano Marinelli, riguardo al fatto di aver ricevuto l'incarico di portare in salvo gli ebrei dell'Aprica direttamente dalla Santa Sede, corrisponde forse a verità, visto

che Giovanbattista Montini, diretto collaboratore di Pio XII, e Don Carozzi si conoscevano da tempo.

Inoltre il sacerdote valtellinese era molto vicino ai Gesuiti e alcuni appartenenti all'Ordine erano funzionari e addetti alla Segreteria di Stato Vaticana e, pertanto, in quotidiano contatto con il Papa.

Lo stesso Mons. Montini, del resto, conosceva benissimo il dramma che stavano vivendo gli ebrei in Italia ed è ovvio immaginare che l'alto prelato, in occasione delle sue frequenti visite al parroco di Aprica, fosse venuto a conoscenza della presenza degli ebrei e che, nell'imminenza dell'armistizio tra Italia ed alleati, si fosse preoccupato della loro sorte. Non potendosi esporre personalmente, a ragione della sua alta carica Vaticana, è probabile che abbia incaricato Don Carozzi di organizzare il salvataggio.

Don Carozzi continuò, con incredibili rischi personali, ad essere un punto di riferimento per tutti i fuggiaschi che transitavano nella zona e creò una capillare "rete di appoggio", della quale facevano parte anche Don Gino Menghi, parroco di Baruffini di Tirano, Don Pietro Angelini, prevosto di Tirano, Don Felice Cantoni, parroco di Rogorbello di Vervio, Don Tarcisio Salice, parroco di Roncaiola di Tirano e Don Cirillo Vitalini, parroco di Bratta di Bianzone.

Tratto da: "L'attività di Don Carozzi, emissario occulto di Pio XII, in collaborazione con la Guardia di Finanza della Valtellina per il salvataggio degli Ebrei internati all’aprica" (Settembre 1943)

di LUCIANO LUCIANI e GERARDO SEVERINO

(Presidente e direttore del Museo Storico della Guardia di Finanza in Roma)

(1) Relazione del Cap. Leonardo Marinelli in data 27 agosto 1945. In A.M.S.G.F. - Miscellanea - Fondo Resistenza e Guerra di Liberazione

(2) Dal quotidiano "Le Monde" di Parigi, 13 dicembre 1963